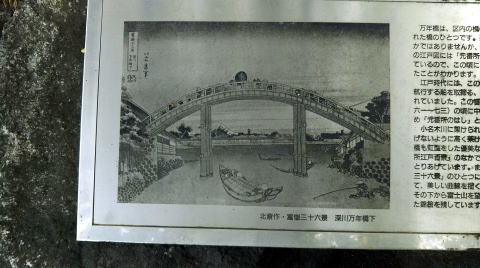

| 江戸散歩17 2019.5.3 目次へ 森下から深川、門前仲町へ  「芭蕉も愛した深川情緒、神明宮から富岡八幡まで」のキャッチフレーズの深川へ出かけた。江戸の市井小説に多く出てくる深川、神輿に水を掛けるお祭りで有名な深川、実は10年以上前に行ったことがあるがお祭りの真っ最中に出くわして神輿は見たが後はよく見ていない。いわばリターンマッチである。 「芭蕉も愛した深川情緒、神明宮から富岡八幡まで」のキャッチフレーズの深川へ出かけた。江戸の市井小説に多く出てくる深川、神輿に水を掛けるお祭りで有名な深川、実は10年以上前に行ったことがあるがお祭りの真っ最中に出くわして神輿は見たが後はよく見ていない。いわばリターンマッチである。森下駅に着いたのが13時過ぎ、昼飯を食べていないので駅近くのラーメン屋に飛び込みとんこつラーメンを食べ出発。(ラーメンの味はまあまあだったが、お陰で腹が膨れ「深川飯」を食べれなかった。) 先ず、清澄通りを南下し「芭蕉記念館」へ向かう、案内本「江戸ウオーキング」は2004年の出版、地図で出ている目標となる店もあるかどうか分からないので歩いている人に聞く方が確実、ご婦人に聞くと 「ここを真っ直ぐ行って角の右手にありますよ」 と丁寧に教えてくれる。 連休中であり道路はがらがらである。右手を曲がるとすぐに神社があった。「深川神明宮」江東区で最  も古い神社で深川という地名はここから始まった。慶長元年(1596年)大阪摂津から来てこの地を開拓していた深川八郎右衛門が鷹狩りに来た徳川家康に姓を村名にするよう言われ深川村と称したと本に書いてあった。脇に倉庫がありシャッターに神輿の絵が描いてあった。神輿が入っているのだ。 も古い神社で深川という地名はここから始まった。慶長元年(1596年)大阪摂津から来てこの地を開拓していた深川八郎右衛門が鷹狩りに来た徳川家康に姓を村名にするよう言われ深川村と称したと本に書いてあった。脇に倉庫がありシャッターに神輿の絵が描いてあった。神輿が入っているのだ。資料館はそれなりに人がいた。案内所で「江戸深川資料館」「中川船番所」と共通入館券、500円(各々で購入すると800円)を購入し入る。残念ながら「中川船番所」は今回ルートから離れているので行けない。  館内は芭蕉の足跡を記した地図、歴史、俳句が展示されている。芭蕉は隠密だと言われる節もあり東北地方を旅行すると碑がよくある。で、地図、歴史は興味あるが俳句は「古池や蛙飛び込む水の音」しか知らないので素通り。 館内は芭蕉の足跡を記した地図、歴史、俳句が展示されている。芭蕉は隠密だと言われる節もあり東北地方を旅行すると碑がよくある。で、地図、歴史は興味あるが俳句は「古池や蛙飛び込む水の音」しか知らないので素通り。小名木川を万年橋で越えるが(この橋、江戸時代はこのように舟が通れるような太鼓橋)、小名木川は江戸時代、中川(旧中川)と大川(隅田川)を結ぶ運河、行徳方面から塩、米、野菜などを運ぶ為に作られた運河である。そして積み荷の検査をする「中川船番所」なる川の関所が旧中川脇に設けられた。それ以外に「横十間川」など幾つかの運河が掘られ重要な交通路となり正に深川は日本のベニスだ!!。時代小説の格好の舞台である。また、現在は隅田川と荒川との水位差があるので閘門が作られている。 私は前に小名木川をスキー仲間、時代小説仲間のHさんと観光船で通っている。 万年橋を越えて深川稲荷を見て右折すると大相撲の「錣  山部屋」が現れた。7階建ての鉄筋コンクリート構造物である。稽古もしておらず静かであった。家族連れが「錣山部屋」の看板を背景に写真を撮っていた。 山部屋」が現れた。7階建ての鉄筋コンクリート構造物である。稽古もしておらず静かであった。家族連れが「錣山部屋」の看板を背景に写真を撮っていた。そして「清澄庭園」ここは江戸の豪商、紀伊国屋文左衛門の屋敷跡で後、下総国関宿藩主久世大和守の下屋敷で明治に入り、岩崎弥太郎が造園を作った。大きな池があり周りに各地から名石を集めた庭園でありここには多くの観光客が来ていた。ここでの入園料の話、150円と書いてあり出したところ  「70円でいいです」 「70円でいいです」と80円返してくれた。 「えっ何?」 窓口を良くみると「70歳以上70円」と書いて有る。受付のお姉さんは「あっ、この爺さんは70を越えている。」と判断したのだ。なんか嬉しいような悲しいような話、スキー場のリフト売場だと「身分証明書を見せてください。」などと言うが まあ、値段が違うからね、前期高齢者以上に見える人は皆、70歳以上にするのだろう。  そして「江戸深川資料館」ここも人が多かった。先ず、中に大鵬の実物大の模型?があった。大鵬は江東区の名誉市民なのだ。そういえば深川稲荷にも石柱に名前があった。この資料館には江戸における深川の位置が「江戸大絵図」に示されていた。隅田川の右、竪川の下、木場までが深川の位置?富岡八幡宮辺りは埋め立て地域である。従って、江戸時代、井戸を掘っても塩水しか出てこない、井戸水は食器洗い、洗濯に使うのだ。夏など汗をかいたらベタベタして気持ち悪かったろう。飲料水は水売りから買うのだ。 そして「江戸深川資料館」ここも人が多かった。先ず、中に大鵬の実物大の模型?があった。大鵬は江東区の名誉市民なのだ。そういえば深川稲荷にも石柱に名前があった。この資料館には江戸における深川の位置が「江戸大絵図」に示されていた。隅田川の右、竪川の下、木場までが深川の位置?富岡八幡宮辺りは埋め立て地域である。従って、江戸時代、井戸を掘っても塩水しか出てこない、井戸水は食器洗い、洗濯に使うのだ。夏など汗をかいたらベタベタして気持ち悪かったろう。飲料水は水売りから買うのだ。昔の地名の付け方はいい。例えば「海辺大工町」は小名木川の大川寄りで船大工が多く住んでいたそうだ。「仙台堀」は仙台藩下屋敷の脇の運河だ。「冬木町」は材木商冬木屋の屋号から付けられたそうだ。「蛤町」「佃町」とか雰囲気のある名前が一杯あったが、後、「猿若丁「伊勢佐木町もいいね。今は皆「深川?丁目」に変わったのか?。 ここの見所は江戸末期、天保年間、深川佐賀町(大川の河口に面した町)町並みを実物大で再現したものだ。船宿あり、八百屋あり、間口九尺奥行き二間の棟割り長屋、二間二間の割長屋ありで、当時を忍ばせる。間口九尺奥行き二間と行ったら長さ2.9m巾0.9mの土間と四畳半の座敷だけ、当時の庶民は大変だ。  後、作家、杉浦日向子さんのコーナーがあり生い立ち、作品の案内があった。 後、作家、杉浦日向子さんのコーナーがあり生い立ち、作品の案内があった。次は清澄通りに出て南下し法乗院(深川えんま堂)に向かう。お賽銭を入れると音声スイッチが入り えんま様にライトが付きなにか宣う。 そして、「深川不動堂」、ここは立派、成田山不動の出開帳をしたのが起こりで毎年出開帳で江戸の多くの人を集めたそうだ。ここも人が一杯。  最後に「富岡八幡宮」、最近、跡取り問題で宮司が揉めていた。「菅原道真の子孫長盛が夢のお告げにより社殿を創設した」という立派な神社だ。揉めてはいけないよ。深川を舞台にした小説には必ずと言っていいほど出てくる。確か山本一力さんはこの近くに住んでいる。伊能忠敬は諸国に地図を造りに出かける時には必ず参拝したそうだ。また、勧進相撲発祥の地としても知られているそうだ。丁度、境内で日光猿軍団の猿回し一人と猿一匹が芸を披露していた。 最後に「富岡八幡宮」、最近、跡取り問題で宮司が揉めていた。「菅原道真の子孫長盛が夢のお告げにより社殿を創設した」という立派な神社だ。揉めてはいけないよ。深川を舞台にした小説には必ずと言っていいほど出てくる。確か山本一力さんはこの近くに住んでいる。伊能忠敬は諸国に地図を造りに出かける時には必ず参拝したそうだ。また、勧進相撲発祥の地としても知られているそうだ。丁度、境内で日光猿軍団の猿回し一人と猿一匹が芸を披露していた。この後、門前仲町駅に着いたのが16時過ぎ、家路に就いた。 完 |